高校资产作为国家教育资源的重要组成部分,是高校进行人才培养、教学科研究与服务社会等功能活动开展的重要物质保障。随着我国高等教育事业的飞速发展,高校各类创新体系的建立、办学规模的不断扩大、后勤集团的社会化改革与资产经营公司的出现,资金渠道呈现多种多样,使得高校的资产规模迅速扩大,高校资产管理难度日益加剧。截至2022年,全国高等学校3013所,在学总规模4655万人,校舍建筑面积超11.3亿平方米,全国高校固定资产总值达到2.45万亿元。

为了加强高校资产管理,我国相关部门及地方省份先后出台了资产管理相关政策文件,学者从资产管理方法、资产管理信息化、资产绩效管理等方面开展研究,为高校资产管理提供有益支持。然而,当前高校资产管理涉及多部门,各部门系统数据孤立,多部门协同管理难度大;资产设备重复购置,难以共享高效利用;管理机构不健全、管理体系不完善、资产使用效率不高、成果转化乏力等一系列问题影响高校资产管理水平。从高校国有资产清查,以及各种审计反映的情况来看,高校资产的配置使用与资产保值增值等任务面临挑战,高等教育高质量发展背景下开展高校资产精细化管理体系建设与优化具有重要意义。

一、地方高校资产管理内容与体系

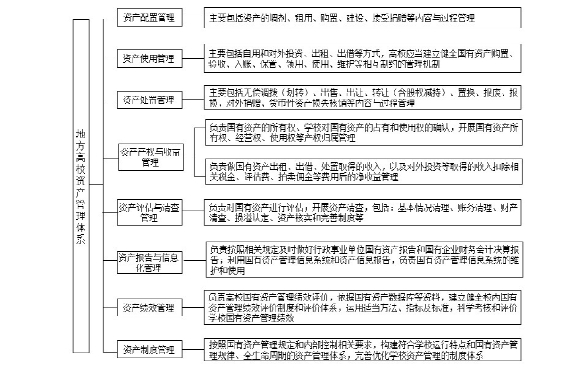

按照国有资产管理规定和内部控制相关要求,高校应建立符合学校发展阶段与资产特点、涵盖全生命周期的资产管理体系。通过强化资产管理部职能,合理设置资产管理岗位;完善资产管理制度,制定实施流程,有效开展资产管理绩效评价和监督检查。高校资产管理内容体系主要包括:高校资产配置管理、高校资产使用管理、高校资产处置与收益管理、高校资产绩效评估管理、管理机构设置、资产管理制度建设等,如图1所示。

高校资产具有公益性、构成多样性、知识密集型、长期投资属性、使用周期长且分散、更新换代快、价值评估复杂等特点。管理者不仅要关注各类资产的数量增长,更要重视质量优化与效率提升,确保资产得到合理配置与利用,从而更好地服务于教育事业发展目标。

二、高校资产管理现状分析

聚焦当前地方高校资产管理存在的问题,从资产的使用管理、制度建设、管理技术和管理绩效四个层面剖析当前状况,覆盖高校资产购置、使用、维护、处置等全生命周期。

一是资产使用管理方面。资产配置需要根据教学、科研和行政管理的需求,合理分配资源到各个部门和项目中。然而,受资产规模、使用需求、调配处理等因素影响,资产配置管理效率还不高。许多高校资产管理的主要手段依然是传统的手工操作方式,年度清查时需要人工核对资产账、财务账,耗时耗力,不仅效率低,而且容易出错。资产的处置更新还存在着浪费。高校管理部门由于无法实时掌握资产的实际使用状况,也难以客观评估现有资产的使用价值,因此在业务部门提出配置需求时,往往过早决定更换仍具有一定使用价值和服务能力的旧设备,加之资产回收再利用机制不完善,导致资产管理使用过程中存在严重的浪费问题。

二是资产管理制度方面。资产管理制度尚未健全完善,高校资产管理制度框架虽然初步建立,但实施细则存在缺失和空白,管理流程或者操作细则还有待健全。部分高校管理层对资产管理工作的重视程度不足,资产管理意识淡薄,存在“重钱轻物、重购轻管”的倾向。高校资产存在多头管理的现状,各部门间管理职责不清,导致工作推诿或管理真空。资产管理人员缺乏系统培训,业务水平参差不齐,影响管理效能。

三是资产管理技术方面。一方面,资产管理信息系统与学校的财务管理系统、采购管理系统等业务系统存在脱节,尚未实现数据跨系统共享,不同类型的资产、资产的不同信息分布在多个部门的业务系统中,缺乏统一协同性。另一方面,数据质量和应用程度不高也是制约资产管理信息化平台效能的重要因素。高校资产全流程管理的自动化程度较低,信息系统功能单一,在资产验收、使用、调剂和处置等关键环节仍依赖人工操作,导致管理效率低下,智能化水平亟待提升。

四是资产管理绩效方面。首先,传统资产评估往往侧重于数量统计,对于无形资产如专利、yabo亚博88的版权等科研成果则缺乏有效的量化方法,导致其贡献难以被准确衡量。其次,评价过程中的主观因素较多,不同部门之间的利益立场可能导致评价结果失真。最后,资产管理信息化建设滞后、专业化程度不高、激励机制缺失等极大地影响了资产管理绩效水平的提升。

深入分析上述问题产生的原因,可以归纳为管理主体、客体、工具和制度四个维度。

一是资产管理主体维度——管理机构层面。管理部门各自为政,协同不足;部门岗位职责模糊,衔接不畅;管理人员意识不强,专业素养参差不齐。

二是资产管理客体维度——资产对象层面。因历史遗留的证照不全、数据缺失等问题,导致部分资产产权归属不清,易引发管理争议;不同类型资产的管理要求多样化、差异化,待处置资产浪费大;资产年度清查难度大、效率低。

三是资产管理工具维度——信息技术层面。资产管理信息化水平低;资产管理平台功能单一,资产管理平台智能化分析与决策支持程度低。

四是资产管理制度维度——机制体系层面。管理机构的职能定位与协调机制、资产对象的特点及其管理需求、信息技术手段的选择与应用水平、机制体系的完善程度等,都是影响高校资产管理成效的重要因素。

三、高校资产精细化管理提升优化体系与路径

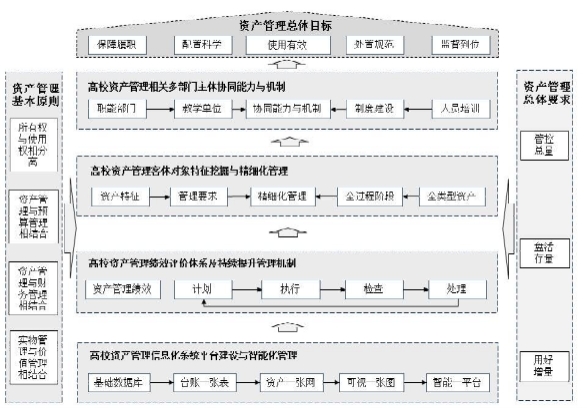

结合高质量发展下高校资产管理要求,以及高校资产管理本身业务流程规范与优化配置管理成效的内在动力,高校资产管理研究探索与实践呈现出新的趋势与变化。结合高校国有资产管理秉持的所有权与使用权相分离、资产管理与预算管理相结合、资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合四个原则,考虑高校国有资产管理“管控总量、盘活存量、用好增量”的总体要求,围绕高校国有资产管理“保障履职、配置科学、使用有效、处置规范、监督到位”的总体目标,提出构建高校资产精细化管理提升优化体系与路径,如图2所示。该体系主要包含高校资产管理相关多部门主体协同能力与机制、高校资产管理客体对象特征挖掘与精细化管理、高校资产管理绩效评价体系及持续提升管理机制、高校资产管理信息化系统平台建设与智能化管理。

图2高校资产精细化管理提升优化体系与路径框架

一是构建高校资产相关多部门主体协同管理模式。能力建设是确保该模式成功实施的基石,协同能力建设主要包含资产管理信息共享协同、岗位职责分工协同、岗位人员能力培训、监督评价与制度统一等。从目标导向、规则明确、激励相容三个方面开展机制设计,实现高校资产资源的有效整合、高效利用与协同管理。

二是高校应通过深入探讨资产管理客体对象的特征需求,明确各类资产在教育和科研活动中的功能定位和相关特征,关注资产的生命周期属性与价值变化规律,构建高校资产精细化管理体系,确保每项资产都能根据其独特属性得到优化配置,推动持续改进,确保管理体系不断适应精细化管理要求。

三是高校应逐步建立起符合学校实际的资产绩效管理体系。制定明确的绩效目标,围绕资产利用率、维护成本、使用寿命等方面设立具体的考核指标;加强对资产状态的跟踪和评估;加强培训教育,提高全体教职工对资产绩效管理的认识水平和参与意识;注重总结,不断优化调整评价指标体系和方法,以发挥资产绩效管理导向“指挥棒”的作用。形成一套长效的持续改进的机制,促进资产管理水平的不断提升。

四是信息化和智能化管理平台的建设是现代资产管理的重要支撑与保障,高校应在现有分散资产管理系统基础上,构建高校资产管理的“一张图”管理平台,基于数字校园建设的背景,将分散在校园各处的资产进行数字化和集成化建设,为后续高校各类型资产可视化展示、智能化分析和决策提供支持。同步地,充分利用信息技术手段,如大数据分析、人工智能算法、物联网等;在高校资产信息管理系统的平台框架基础上,优化高校资产智能化物联网管理平台架构体系,推进高校资产信息化管理系统的智能化,以实现资产全生命周期的可视化智能管理与决策。

四、结语

高校资产管理是高校系统正常运行的物质条件基础,是高校高质量发展的重要保障,对人才培养、科学研究和社会发展具有重要的支撑作用,加强高校资产管理、提升资产管理效能至关重要。