在祖国的大西北,166万平方公里的广阔疆域铺展延伸。三山横亘、两盆相拥,造就了地形多样、资源丰饶、多民族共居的大美新疆。

回溯往昔,这片以农牧业为主体的土地,生产方式落后,人民生活贫困。直到新中国成立,特别是改革开放的春风吹遍神州大地,这片土地迎来了命运的转折——

党中央始终从国家发展全局和各族人民根本利益出发,部署实施促进新疆发展的重大战略;中央财政鼎力相助,各省市接力援助,35万新疆干部驻村帮扶,各方力量同心同向,共同筑牢了民心安、百姓富、产业兴的坚实根基。

七十载光阴流转,七十载砥砺奋进,新疆实现了从边陲末梢到开放前沿、从贫瘠落后到繁荣富裕、从民生多艰到百业俱兴的历史性跨越。

如今,当古老丝路的驼铃声与中欧班列的汽笛声在旷野上空交织共鸣,天山南北早已换了人间,一幅壮美的“疆”山图正徐徐铺展。

画的起笔,是向西开放的壮阔气势

地处亚欧大陆腹地的新疆,是祖国西北边陲,偏远与闭塞曾是它的底色。随着高质量共建“一带一路”的号角吹响,这片内陆边疆一跃成为向西开放的重要门户,在新时代的开放浪潮中焕发出全新活力。

午后烈日下,伊犁哈萨克自治州霍尔果斯口岸热浪翻涌。货车轰鸣着驶过国门,满载机电产品、汽车、纺织品、金属制品,奔向中亚各国;渝新欧、天山号等“钢铁驼队”呼啸而过,将中国制造的澎湃动能输送到欧亚大陆18个国家的46个城市和地区。

霍尔果斯,蒙古语意为“驼队经过的地方”,自古就是丝绸之路北道的重要驿站。1881年,霍尔果斯口岸正式通关,成为我国最早向西开放的口岸,如今更是新亚欧大陆桥的咽喉要地。

东联西出,西引东来。从霍尔果斯到阿拉山口,从卡拉苏到红其拉甫,19个口岸如珍珠般镶嵌在漫长的边境线上,形成了新疆“通八国、连欧亚”的独特优势。

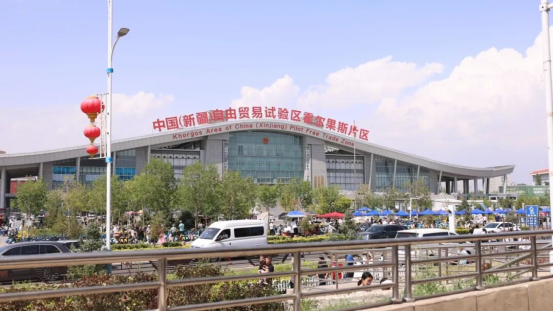

2023年10月,由乌鲁木齐、喀什、霍尔果斯三地构成的中国(新疆)自由贸易试验区挂牌成立,在新疆开放的画卷上落下了关键一笔,进一步巩固了新疆作为向西开放桥头堡的战略地位。

霍尔果斯口岸是我国向西开放的重要窗口。本报记者王凡摄

在南疆,喀什自贸区核心区内的远方国际物贸港里,厂房紧密排布,跨境货车川流不息。作为全国首个《国际公路运输公约》(tir)集结中心所在地,这里的公路运输效率较以往提升了三成以上,让喀什作为亚欧黄金通道重要支点的地位愈发凸显。

近年来,喀什地区坚持财政金融协调发力,加快推进丝绸之路经济带核心区建设,推动物流、电商产业飞速发展,跨境贸易便利化水平持续提升,进出口总值已突破900亿元。

政策支持、资源禀赋、资金保障的多重优势叠加,让新疆发展外向型经济底气十足。2024年,全疆外贸进出口额突破4300亿元,与213个国家和地区有贸易往来,“朋友圈”越来越大,尤其是共建“一带一路”国家贸易额占比超90%。

近3年,新疆铁路口岸过货量保持两位数增长,2024年过货量达2865万吨,占全国铁路口岸过货量的1/3;经新疆进出境的中欧(中亚)班列达1.64万列,占全国50%以上。

如今的新疆,正以其独特的区位优势和前所未有的开放姿态,迎接八方来客,拥抱世界舞台。

画的脉络,是东西协作的磅礴力量

新疆是我国重要商品棉基地,棉花是新疆亮眼的产业名片。早在20世纪90年代,新疆便启动了采棉机研制工作,但受制于关键技术未突破,高端采棉机长期依赖进口,成为制约棉花产业规模化、现代化发展的瓶颈。

2009年,来自浙江嘉兴的援疆企业——新疆钵施然智能农机股份有限公司(以下简称钵施然)入驻乌苏。此后,企业历时数年自主研制适合本地棉花种植特点的国产采棉机,不仅让国产采棉机驰骋在天山南北,更将“新疆制造”远销海外。

钵施然乌鲁木齐工厂车间,工人正在组装农机零部件。本报记者敖阳利摄

“我们的设备性能优异,且价格远低于进口产品,能切实降低棉农成本。”钵施然乌鲁木齐工厂副总经理杨志强介绍。目前,钵施然已布局覆盖南疆、北疆的五大生产基地,极大地提升了新疆农业机械化、自动化水平,成为农机装备产业补链的关键一环。

钵施然的故事,正是东西协作这部时代交响乐中的一个动人音符。

1996年,党中央部署启动对口援疆工作,中央和国家机关及浙江、广东、北京等19个省市跨越山海,将资金、技术、人才和先进理念源源不断注入新疆。

数据显示,党的十八大以来,19个援疆省市累计投入援疆资金达2000亿元,全面带动新疆园区建设、基础设施完善、产业发展与民生改善。

如今,东西协作的脉络正不断延伸拓展。在政策红利与发展机遇的吸引下,越来越多的企业纷纷把目光投向新疆,一股强劲的“西进”浪潮势不可挡。

2024年8月,总部位于浙江宁波的全球贸易通集团在喀什设立面向中亚的运营中心,这是该集团在西北地区唯一设立的服务中心,目前已吸引超6400家企业入驻。

“喀什拥有自贸片区、经济开发区、综合保税区、跨境电商综合试验区‘四区’叠加的区位优势,‘通道经济’效应十分显著,在这里布局能够更好地服务中亚市场。”全球贸易通集团新疆中亚运营中心总裁赵志江表示。

这家全球化数字营销与跨境电商巨头的选择,代表了众多企业家的战略远见:如今的新疆,早已不再是遥远的边疆,而是充满机遇的“新大陆”。

“喀什靠近中亚市场,有利于缩短发货及交付周期,降低综合运营成本。”正在喀什考察的浙江某机电企业负责人张勇辉,已初步规划在喀什设立生产线,以进一步提升企业在中亚市场的响应速度和竞争优势。

一家来自广州的国际货运代理企业同样敏锐地洞察到了政策机遇,计划在喀什高新区设分公司,构建多式联运体系,助力珠三角、长三角地区制造企业抢占欧亚市场制高点。

近年来,新疆招商引资的“磁场效应”持续增强,区外到位资金尤其是东部资金以稳健攀升的态势,为新疆产业发展注入强劲动能。

“党中央赋予新疆重要战略定位、给予特殊政策支持,是新疆高质量发展的重要优势,也是新疆的厚重底气和坚实支撑。”新疆维吾尔自治区财政厅党组成员、副厅长刘海燕表示。

画的神采,是文旅兴疆的盎然生机

海拔4200米的帕米尔高原上,一条如游龙般的公路蜿蜒盘旋——它曾是农牧民脚下的泥土牧道,如今却蜕变为火遍全网的“盘龙古道”。“今日走过所有弯路,从此人生尽是坦途”,一句走心文案触动了旅人的心弦,让这条高原天路成了网红打卡地,也让更多人看到了新疆的壮美风光。

车辆行驶在巴音郭楞蒙古自治州境内的公路上。新华社记者胡虎虎摄

特克斯县离街,同样经历了一场“华丽变身”。昔日房屋破旧、墙体斑驳的土巷道,经改造提升后颜值陡增,特色商铺鳞次栉比。乌孙古韵、易经玄机、丝路风情在此交织,让其获得了“伊犁版宽窄巷子”的美誉,引得游客接踵而至。

而在喀什古城,驼铃声仿佛从未远去。这座凝结着新疆近两千年史诗的城郭,如今依然充满活力。游客们身着民族服饰,在街巷间寻觅最佳拍照机位;1.5万户本地居民守着祖辈的家园,将手工艺品卖给远方客人,日子过得有滋有味。

壮丽山河与厚重人文交相辉映,勾勒出新疆的独特景致。近年来,“旅游兴疆、文化润疆”战略深入推进,数百亿元文旅专项资金与债券资金持续注入,为文旅产业蓬勃发展注入强劲动能,让这片边疆大地成为游客向往的“诗与远方”。

2024年,新疆接待游客量突破3亿人次,旅游业已然成为拉动经济的新增长极。随着“新疆是个好地方”的美誉传遍四方,文旅潜力持续释放,产业发展势头愈发强劲。

暮色漫上浅滩,昭苏县湿地公园人声如潮。数十匹骏马随着音乐奔腾,一场精彩的“天马浴河”表演引得观众竞相拍照、记录分享。

“旅游业是重点,马产业是特色。”昭苏县财政局局长海那尔・买达尼亚提介绍,依托旅游,昭苏县马产业从卖驹、挤奶、宰肉的初级阶段向三产融合发展转变,天马文化园、天马节声名远播,带动餐饮、民宿等业态兴旺,既强了产业又富了百姓。

地域广袤、景点散落、路途迢迢,交通一度是制约新疆旅游业发展的瓶颈之一。如今,日趋完善的交通基础设施让游客的旅途体验越来越好。公路如织,串联起雪山与草原;铁路延伸,载着憧憬驶向远方;航线密布,让一日跨越南北疆从梦想变为现实。

“疆内环起来、进出疆快起来、南北疆畅起来、进出境联起来”,便捷的交通正吸引更多海内外游客走进新疆,亲身感受这片土地的开放且自信、多彩而真实。

画的底色,是团结奋进的和谐暖意

新疆是全国陆地面积最大的省级行政区,也是多民族聚居区,更是维护国家地缘安全的重要战略屏障。70年来,这里不仅浸润着奋斗的汗水,更凝聚着以团结促发展的磅礴之力。

这份力量,源自基层干部的俯身耕耘与无私奉献。对于喀什地区财政局党组书记、副局长王绍华而言,2018年初到莎车县热瓦特吾斯塘村驻村帮扶的场景,至今仍历历在目:“村民们住着漏风的土坯房,坑洼不平的土路晴天扬灰、雨天泥淖,条件十分艰苦。”

驻村期间,王绍华与农牧民同吃同住同劳动,帮助其改善居住环境,并结合实际发展种鸽养殖,带动脱贫户在家门口就业增收,让村庄面貌与村民生活一同发生了翻天覆地的变化。

自2014年起,全疆35万人次干部接力驻村、扎根基层。许多像王绍华这样的党员干部,用汗水和真情改变了乡村模样。他们带来的不仅是物质上的丰裕,更是心与心的贴近、情与情的交融,为民族团结打下了最坚实的情感基础。

为了让新疆各族百姓过上好日子,中央财政不吝投入。党的十八大以来,中央财政对新疆转移支付累计超4万亿元,转移支付资金占全区支出比重超65%,覆盖产业、民生、基础设施、公共服务等领域,筑牢民族团结的经济根基。

巨变接续而至——

在中央财政资金的支持下,硬化路、自来水、天然气和通信网络通到了家家户户门口;整齐亮堂的安居富民房,早已取代了过去破旧的土坯房;15年免费教育政策落地实施,让更多孩童和青少年获得知识的滋养;国家通用语言的广泛普及,架起了各民族交往交流的桥梁。

塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡夏布孜喀拉村,曾因帕米尔高原山脉阻隔,与外界连通十分困难。2017年,在5400万元中央财政资金支持下,连通瓦恰乡和314国道的道路正式建成。这条盘旋于帕米尔高原的“天路”,让曾经闭塞的村落迎来了属于自己的“坦途”。

塔县瓦恰乡夏布孜喀拉村村民跳起塔吉克族舞蹈。本报记者敖阳利摄

“以前出村全靠马驮翻山,一天才能到县城,如今家家都买了小汽车,走‘盘龙古道’一个小时就能进城。”村党支部书记多来提曼·开米克笑着说。更令他高兴的是,村里小学、卫生室一应俱全,孩子上学、老人看病再也不用犯愁。

好政策如春风化雨,滋养着千万家庭的幸福生活;多民族团结的脉脉温情,早已融入烟火日常——

55岁的哈萨克族大姐古拉依在特克斯县离街生活了20多年,谈起如今的生活,她满是感激:“街道改造前,房屋破旧不堪。现在院墙加厚了、刷上了漂亮的彩漆,屋里还装上了暖气和下水道。”古拉依每天在自家小院门口支起摊位,她做的手工酸奶深受游客喜爱,“日子从没这么好过,感谢党和政府的好政策!”

特克斯县哈萨克族大姐古拉依在家门口摆摊售卖手工酸奶。本报记者敖阳利摄

阿克陶县白沙湖畔,柯尔克孜族牧民阿伊瓦西一家过上了“新式游牧生活”:旅游旺季,在景区旁支起蒙古包,牵来温顺的白牦牛供游客拍照,一月能挣上几千元;旺季一过,便搬回安置社区,过安稳舒适的定居日子。

伊宁市六星街柳芭面包房里,麦香四溢。46岁的白俄罗斯后裔莉莉娅,传承了外婆和母亲的俄罗斯列巴手艺,不仅撑起了这家店,还带富了邻里——面包房有十几名员工,大家每天围着烤炉忙活不停,用勤劳的双手创造美好生活。

语言或许不同,风俗或许有别,但各族人民对美好生活的向往是相同的,在共同奋斗中凝聚的情感是相融的。如今,新疆各族儿女像石榴籽一样紧紧抱在一起,为这幅壮美的“疆”山画卷,绘上了最明丽、最厚重的底色。